Entenda o maior estudo já feito com cloroquina e hidroxicloroquina*

Estudo aponta maior risco de morte e danos ao coração associados ao uso dessas substâncias em pacientes internados.

26 de maio de 2020 - cloroquina, coronavírus, Covid-19, hidroxicloroquina, novo coronavírus

*AVISO: O estudo publicado na The Lancet foi retirado de circulação nesta quinta-feira, 4 de junho, por três de seus quatro autores.

Matéria atualizada em 5/6/2020

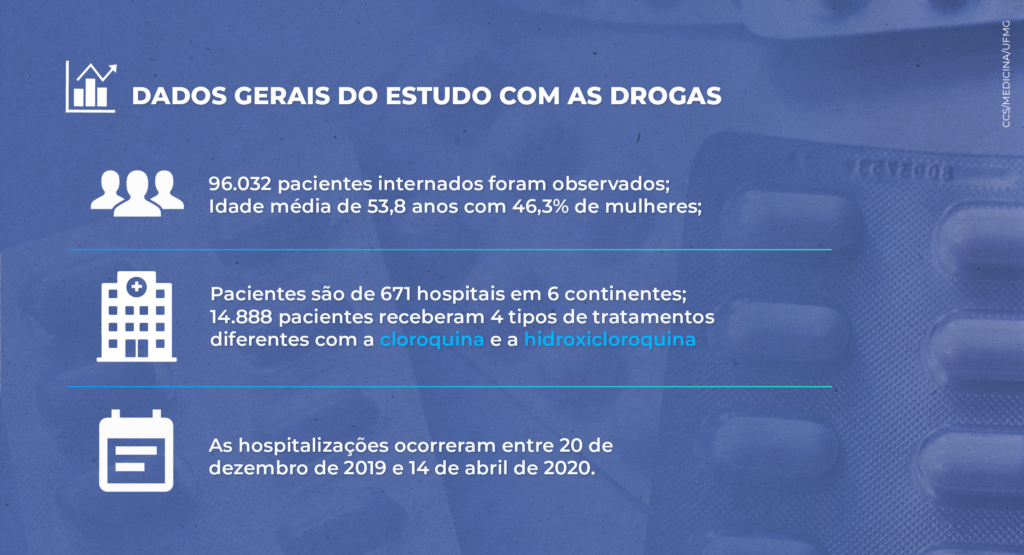

Parte do novo epicentro da pandemia de covid-19, o Brasil já registra um dos maiores números de casos da doença no mundo, com mais de 23 mil óbitos. O país também é um dos poucos em que a cloroquina e hidroxocloroquina são liberadas para todos os tipos de pacientes de covid-19, na contramão do que recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS) e indica o maior levantamento já feito sobre esses medicamentos. Trata-se da pesquisa publicada na revista britânica The Lancet, em 22 de maio. Com a observação de 96.032 pacientes, a pesquisa mostra a ineficácia dessas duas substâncias em pacientes internados com o novo coronavírus, com maior risco de morte e danos ao coração associados ao uso.

Para explicar como essa pesquisa foi realizada e comentar sobre seus resultados e pontos fortes e fracos, conversamos com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Mateus Westin. Confira a seguir:

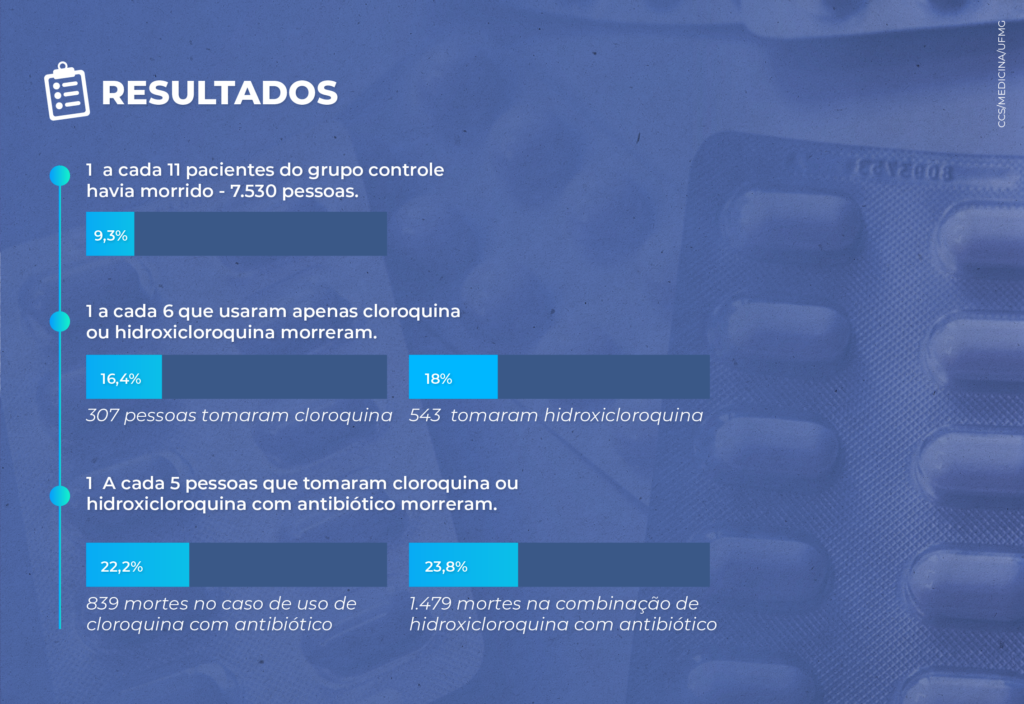

FM: A pesquisa aponta para 1,3 até 1,4 vezes a mais de risco de morte com o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina, combinadas ou não com antibióticos, nos pacientes. Qual foi o caminho feito na pesquisa para se chegar a esse resultado?

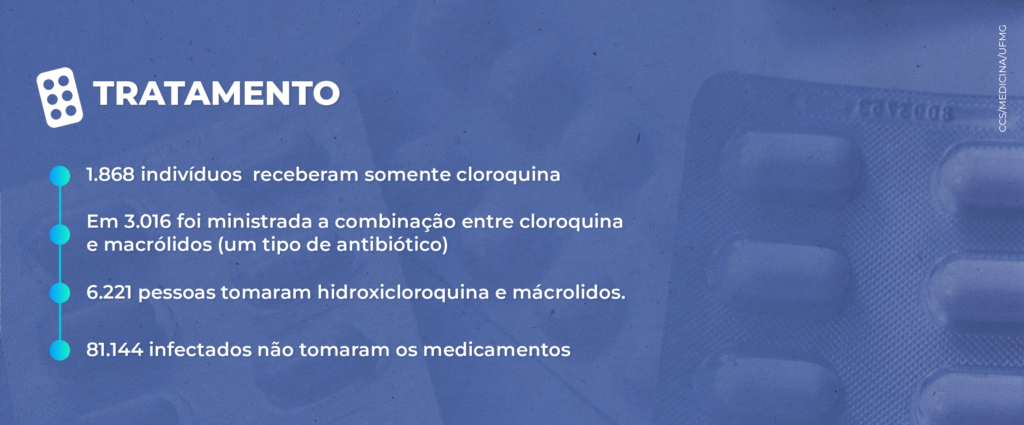

MW: Em linhas gerais, o que esse estudo fez foi coletar dados internacionais dos seis continentes, de hospitais que têm registro eletrônico de seus dados e que pudessem compartilhar, numa estratégia de colaboração internacional, dados de pacientes que tenham tido covid-19 confirmada e que tenham usado, nessas instituições, algum dos tratamentos em análise. Os tratamentos seriam a hidroxicloroquina ou cloroquina sozinhas ou cada uma delas associada a um outro antibiótico do grupo do macrolídeos de segunda geração, o que inclui a azitromicina e claritromicina. Adicionalmente, foram coletadas informações de pacientes que tenham tido a covid-19 confirmada e que não tenham recebido nenhum desses esquemas de tratamento. Então, foram formados cinco grupos para serem comparados: o grupo de controle, sem nenhuma intervenção, e esses quatros outros grupos considerados grupos de intervenções.

O evento de interesse desse estudo era saber se entre os pacientes internados com covid-19, com esses quatro tipos de tratamento e sem tratamento, a chance de morrer era maior ou menor. Esse era a pergunta principal e, adicionalmente, foi feita uma pergunta de segurança que é a de se teriam mais ou menos arritmias, além de outras perguntas de interesse, por exemplo, se os pacientes iriam mais ou menos para a ventilação mecânica, se ficariam mais ou menos tempo no CTI, mais ou menos tempo internados.

O que chama atenção nesse estudo é que ele tem um número muito grande de pacientes para serem comparados. Mas, uma das suas grandes limitações, e certamente a maior delas, é o fato de ser um estudo observacional e não um estudo clínico randomizado, em que podemos controlar a intervenção.

FM: Como o senhor disse, esse é um estudo observacional e não clínico. Como funciona um estudo observacional? Quais as diferenças entre os dois?

MW: Nos estudos clínicos controlados randomizados e cegos, realiza-se um sorteio prévio aos grupos que vão receber ou não a intervenção. Idealmente, nem o paciente, o profissional assistente ou quem faz a análise estatística dos dados fica sabendo quem está recebendo o tratamento e quem recebe o placebo. Isso a gente chama de cegamento. O sorteio para determinar quem vai receber tratamento A, tratamento B ou placebo chamamos de randomização. Qual a função da randomização? É garantir com que se tenha características balanceadas dos pacientes entre os grupos para que eles sejam comparáveis, para que os níveis de gravidade entre as infecções na média sejam comparáveis entre os grupos, que a média de idade seja comparável, que a presença de outras doenças de base seja comparável e assim por diante.

Já o cegamento evita com que os pacientes recebam outras intervenções ou cuidados mais ou menos diferenciados ao longo do tratamento pelo fato de o pesquisador saber ou não que ele está tomando placebo ou tomando o remédio. Também evita que o paciente saiba que está tomando remédio ou placebo e que ele tenha, por exemplo, um eventual efeito placebo por saber que está tomando um remédio.

Então, tudo isso que eu disse, a randomização e o cegamento com essa alocação aleatória em cada grupo não são possíveis num estudo observacional. No estudo observacional, a assistência acontece livremente e a decisão de dar ou não tratamento é livre e de escolha do âmbito individual de cada um dos professionais assistentes, de hospitais espalhados pelo mundo, isso é uma grande limitação metodológica dos estudos observacionais.

Um dos pontos fortes desse estudo que estamos falando é que ele tem um N amostral (número de pacientes) muito grande, não só do grupo controle, mas em todos os grupos de intervenções.

FM: Ainda sobre a metodologia usada, o número de pacientes do grupo que não recebeu as drogas é de 81.144 pessoas. Apenas 14.888 pacientes receberam os quatro tipos de tratamentos com a cloroquina e a hidroxicloroquina. Por exemplo, o tratamento com a cloroquina teve 1.868 participantes. Um número muito maior de pessoas no grupo controle pode influenciar nos resultados?

MW: O fato de o número de pessoas no grupo controle ter ficado muito maior que no grupo de intervenção é outra limitação. Porém, ainda assim o tamanho dos grupos de intervenção foi grande o suficiente para que as comparações pudessem ter sido adequadamente feitas. Esse estudo, para corrigir essa limitação – que é a possibilidade de randomizar e de fazer o balanceamento adequado entre os grupos – analisou todas as características possíveis basais dos pacientes, desde de sexo, idade, região em que vive, raça, presença de outras doenças de base, uso de determinados medicamentos… para que isso pudesse ser estatisticamente compensado.

Então, eles fizeram um score de propensão para gravidade (medição qualitativa da propensão de gravidade) para poder tentar compensar isso estatisticamente na comparação e tornar os grupos adequadamente comparáveis.

Ou seja, na medida em que o estudo não foi feito de forma prospectiva randomizada e cega, que seria o ensaio clínico randomizado controlado, ele utilizou desse grande grupo controle para extrair pessoas de forma que ficassem balanceadas em cada grupo separado.

Assim, a pesquisa ganha força nesse sentido. Mas, ainda sim, como o próprio estudos apresenta na discussão, ele não permite conclusões definitivas dos resultados que ele apresenta.

FM: Outro dado observado no estudo foi o aumento de chances de arritmias graves, de 4,3 a 7,8 pontos percentuais, dependendo se o remédio está sendo dado sozinho ou em combinação com o antibiótico. Para os pacientes do grupo de controle, em quem não foi ministrado o remédio, esse patamar ficou em 0,3%. Qual seria a explicação para esse resultado?

MW: Não necessariamente as mortes ocorreram por arritmia cardíaca, mas houve tendência maior ao observar-se a arritmia cardíaca entre os pacientes que usaram seja cloroquina ou hidroxicloroquina associadas ou não com macrolídeos. A explicação teórica sobre porque isso pode acontecer existe e está prevista como um dos eventos adversos de todas essas medicações. Tanto a cloroquina e hidroxicloroquina quanto os macrolídeos azitromicina e claritromicina são medicações arritmogênicas, que tendem a provocar arritmia num percentual de pacientes que a utilizam.

O que o estudo mostrou é que essas arritmias ocorrem mais frequentemente em pacientes que já tinham problemas estruturais de coração, como ter insuficiência cardíaca, doença coronariana ou história prévia de arritmia. Nesse grupo, também entrou quem tinha enfisema e bronquite crônica.

Então, não por um acaso, a associação desses dois medicamentos, seja a cloroquina ou a hidroxicloroquina, com ou não macrolídeos, aumentou ainda mais o risco de arritmia.

Essas medicações aumentam o intervalo QT, que é um segmento específico do eletrocardiograma, da nossa atividade elétrica do coração. Isso faz com que, de forma somada, a pessoa que já tenha um problema cardíaco de base ao utilizar uma ou duas dessas medicações a tendência seja maior. Ainda por cima, o fato de a infecção por covid-19 causar uma miocardite, ou seja, uma inflamação no músculo cardíaco, é fator que se soma e corrobora para esse risco maior de arritmia cardíaca.

FM: Por que os estudos anteriores, tanto favoráveis ou não aos medicamentos, não são tão confiáveis?

MW: Não são confiáveis porque foram estudos pequenos, na sua maioria de centro único, ou seja, de um único hospital. Além disso, não seguiram esse rigor metodológico de serem estudos clínicos randomizados, que permitem balancear os grupos, oferecer placebo para um grupo e intervenção para o outro para, assim, se fazer uma adequada comparação prospectivamente entre os grupos.

Então, os outros estudos, a começar pelo estudo francês que apontou algum benefício, eram estudos com muitas fragilidades metodológicas por serem pequenos e terem alto risco de viés (erro sistemático na condução metodológica). E mais do que isso, boa parte deles não mostrou um evidente benefício clínico.

Essas pesquisas mostraram basicamente que havia benefício no clareamento viral precoce, o que não necessariamente se traduz nas pessoas morrerem menos, irem menos para a ventilação mecânica, irem menos para o CTI e terem menos tempos de hospitalização.

As perguntas clínicas são pontos fortes desse estudo observacional que estamos discutindo, porque é isso que interessa saber, se as pessoas vão morrer mais ou menos, se terão mais ou menos arritmia, se vão mais ou menos para o CTI. É por isso que os estudos anteriores não trouxeram uma informação adequada tanto do ponto de vista da metodologia quanto do tipo de desfecho analisado.

FM: Uma nova versão do protocolo divulgado pelo Ministério da Saúde orienta sobre o uso da hidroxicloroquina em pacientes com casos leves de coronavírus. De acordo com o documento, cabe ao médico a decisão sobre prescrever ou não a substância. Os médicos podem usar esse estudo como base para a tomada de decisões?

MW: Acho que sim, a decisão a ser tomada neste momento deve ser uma decisão conservadora de não agregar um potencial risco a saúde das pessoas oferecendo cloroquina ou hidroxicloroquina. A partir desses novos resultados, que não estão isolados – há outros estudos que mostram as mesmas tendências de não benefício e possível acréscimo de danos – devemos minimamente não incorporar essa intervenção na prática clínica.

E, decisivamente, até o momento, a medida mais correta é a de não maleficência, que deve guiar a conduta terapêutica dos profissionais médicos. Se eu não tenho certeza de que uma coisa pode causar dano e a tendência é de que pode causar, eu não devo utilizar.

Então, o protocolo do Ministério da Saúde que passa a recomendar o uso dessas medicações antes de ter qualquer conclusão com estudos metodologicamente adequados e que mostram benefícios em desfechos e perguntas clínicas relevantes, foi uma grande inadequação. Na verdade, uma aberração ao ser feito à revelia de dois ministros da saúde que pediram demissão e se demitiram em função desse embate que, por sua vez, refletiu no uso político da medicação, talvez para desviar o foco do que realmente interessa, que é controlar a epidemia com outras medidas necessárias a serem tomadas.

FM: O que falta hoje para a comunidade científica bater o martelo sobre o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina?

MW: Esse estudo novo publicado na revista britânica também não permite uma conclusão definitiva. Então, o que precisamos para bater o martelo em relação ou uso ou não desses medicamentos é de um grande e bom estudo clínico randomizado que utilize placebo num grupo e intervenção no outro e que compare prospectivamente os resultados.

Mas, esse estudo observacional, pelo seu tamanho e pela grande tendência que ele mostrou e pela consistência da tendência em todos os braços de tratamentos, aponta indícios muitos fortes de que, na melhor das hipóteses, esses tratamentos não têm nenhum benefício e, possivelmente, podem agregar risco ou danos aos pacientes.

FM: Professor, ainda estamos sem tratamento ou vacina para a população. O que pode ser feito no momento para reduzir o número de mortes?

MW: Existe a necessidade de se buscar um tratamento, assim como a corrida atrás de uma vacina.

Mas, não podemos dizer que estamos de mãos atadas para tratar as pessoas com covid – 19. A grande maioria das pessoas, mesmo daquelas que se hospitalizam, vão sair dos hospitais vivas se receberem um adequado suporte.

Esse suporte ainda não inclui os medicamentos, porque até agora não existe nenhum com eficácia comprovada, mas inclui o paciente ser bem hidratado, receber precocemente o oxigênio e na quantidade adequada para manter a sua boa oxigenação sanguínea, receber boa nutrição e fisioterapia respiratória e, se precisar de intubação, ser intubado na hora adequada, da maneira mais rápida e segura possível, além de receber suporte de ventilação mecânica nos parâmetros mais adequados possíveis.

Então, o que eu quero dizer é que as medidas de suporte constituem em medidas de tratamentos para que o organismo possa ganhar tempo no combate à doença, mantendo a pessoa viva para que o ciclo da doença passe e a pessoa se recupere. E óbvio que um tratamento que mate o vírus ou que impeça a sua replicação é desejável. Infelizmente, até o momento não tem nenhuma pesquisa que mostrou benefício nos tratamentos de forma robusta e segura, com estudos metodologicamente adequados.

Mas, nós temos muito a oferecer aos pacientes e o que a gente precisa é manter a curva achatada da epidemia para que tenhamos vagas suficientes para que as pessoas recebam todas essas medidas de suporte que, por si só, vão reduzir a mortalidade se comparado a não dar suporte nenhum ou dar suporte inadequado devido a superlotação do sistema.